Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación. La Catedral de Málaga, también conocida como la manquita (foto 1), merece un relato más amplio que el habitual para nuestros viajerosencorto, dada su importancia histórica y artística, tanto en el ámbito provincial, como por su significación en la Historia del Arte en general, y dentro de ella, más específicamente, la que podríamos denominar como Historia de las Catedrales. Estilísticamente, nuestra Catedral es el resultado de más de 250 años de arquitectura, desde el Gótico Final (siglo XV), pasando por el Renacimiento, Manierismo, Barroco, en su variante clasicista, Rococó, Neoclasicismo, Neogótico, etc.

Consta de tres naves de igual altura (41,79 m.), crucero de la misma anchura que las tres naves y girola. Y a partir de aquí comienza la narración de su historia...

Historia de su construcción. Tras la reconquista a los musulmanes de la ciudad de Málaga en 1487, se inicia un período que se extenderá hasta 1528, en el que la mezquita principal de la medina será cristianizada y convertida en catedral. Esta utilización fue pronto cuestionada, planteándose la necesidad de la construcción de un edificio de nueva planta, lo que se plasmó, a partir de la fecha indicada, en el inicio de la construcción de una nueva catedral, y en el paulatino derribo del edificio de la mezquita. Se sabe que unos años atrás, hacia 1525, se expropiaron diversas casas cercanas, pues ya se tenía una idea sobre la orientación y el espacio necesario, lo que indicaba la existencia de un diseño de planta, así como de un plan de trabajo. No conocemos con exactitud quién dibujó las primeras trazas, aunque en la actualidad se acepta a Diego de Siloé como el primer artista que la concibió y a Pedro López como su primer Maestro Mayor. De estos iniciales momentos, sabemos también que el maestro Enrique Egás, junto con el mencionado López, son llamados por el Cabildo para el examen y aprobación del primer diseño. Este mostraba una iglesia de planta longitudinal, tres naves, espacio bien definido para la capilla mayor, girola poligonal y capillas laterales entre profundos contrafuertes. El alzado podría haber sido escalonado, a la manera de la Catedral de Segovia, que había seguido el modelo de la de Toledo, y que expresaba el último momento evolutivo de la arquitectura de estilo gótico en la península. En planta, su referente más próximo sería la Catedral de Granada, cuyos planos los realiza Enrique Egás en 1506, aunque en su alzado, la capilla mayor como elemento independiente y la mayor profundidad de las laterales correspondan a Diego de Siloé. La influencia siloesca es fundamental para entender cómo un espacio de tradición gótica puede traducirse y adaptarse a las influencias que llegaban de Italia, levantando edificios cuyas proporciones encajaran con los cánones y medidas del romano, procurando una transición hacia las nuevas maneras de construir, que sólo un Águila del Renacimiento como Diego de Siloé pudo llevar a cabo. Pedro López fallece en 1539, dejando terminada la cimentación, criptas de las capillas y girola, así como los pilares absidiales y muros, llegando hasta los seis metros, lo que se corresponde en el exterior con la sección menos decorada y más austera de todo el conjunto (foto 2).

Algunos autores sitúan de 1539 a 1542 la intervención directa de Diego de Siloé en la obra. Pero es con la llegada del prelado Fray Bernardo Manrique en el mencionado año de 1542 que nombra Maestro de la Catedral a Fray Martín de Santiago, quien dirige las obras hasta 1547, fecha de su muerte, cuando se levantan los muros de las capillas y se cierran mediante arco de medio punto, disponiéndose medallones en las enjutas y columnas adosadas, similar a lo ideado por Siloé en Santa María del Campo (Burgos), lo que indica a Fray Martín como continuador del proyecto primero de Siloé. Es también en este corto período de tiempo cuando se construyó la portada en el tramo que conecta el patio de las cadenas con el atrio de la Iglesia del Sagrario (foto 3). Tras Fray Martín, Diego de Vergara es nombrado Maestro Mayor en 1548. En ese momento se plantea la necesidad de hacer un modelo de la obra, para el que se elige a Andrés de Vandelvira, aunque Vergara también presentó el suyo. Los modelos fueron informados en 1550 por Hernán Ruiz II, Maestro Mayor de la Catedral de Córdoba, desconociéndose el sentido de su informe, aunque parece que para la continuación de las obras se tuvieron en cuenta los dos modelos, decidiéndose el cierre de las naves a la misma altura; solución más renacentista y similar a la que Vandelvira adoptó para la Catedral de Jaén y que era conocida en la Catedral de Sevilla. A partir de ahora las obras logran un gran impulso y a la muerte de Diego de Vergara en 1583 se hallan construidas las capillas de la girola, parte de los brazos del crucero y la capilla mayor.

Los soportes (foto 4) fueron construidos mediante altos pilares cruciformes sobre basamento, en cuyo alzado se adosa una pilastra con capitel corintio para cada uno de los cuadro lados y semicolumnas corintias acanaladas. Todo ello sostiene una sección de entablamento o dado brunelleschiano de airosa estructura, y por encima un largo pilar cruciforme con pilastras cajeadas también adosadas, que sirve de base al arranque de los arcos de las bóvedas. El resultado es la interpretación que Diego de Vergara, un arquitecto de tradición gótica, hace de un sistema renacentista adoptado en España por Diego de Siloé y que este aplicó tanto en la Catedral de Granada como en la de Guadix. Su origen se remonta a la Italia del siglo anterior donde la arquitectura de Filippo Brunelleschi es empleada por Bernardo Rossellino para la construcción de la Catedral de Pienza. Este sistema permite bóvedas a mayor altura, aunque "interrumpida" en parte por la utilización del entablamento, tal y como los nuevos cánones renacentistas exigían.

En la cubrición se utilizaron distintos sistemas (foto 5): para la cubierta de la girola se emplearon bóvedas helicoidales, adaptándose a los tramos trapezoidales; en la Capilla Mayor bóveda esférica sobre pechinas aveneradas; en el crucero casquete esférico sobre pechinas también aveneradas y en los brazos del crucero casquete esférico con bóvedas vaídas. En la nave central se utiliza el casquete semiesférico con bóvedas vaídas y gran desarrollo del programa iconográfico. En las laterales casquete sobre pechinas aveneradas.

Tras este período de intensa actividad, sucede un parón constructivo que duró casi un siglo, consecuencia de la grave crisis económica que en general sufrieron los reinos de España y en particular Málaga. Muerto Diego de Vergara, su hijo, Diego de Vergara Echaburu le sucede en la dirección (1583-1597), cerrándose el crucero y construyéndose el altar mayor. Pero en 1587, el Obispo Luis García de Haro y Sotomayor, tuvo en cuenta la falta de recursos económicos, y mandó cerrar el crucero con un murallón de mampostería, procediendo a la consagración del templo el 3 de agosto de 1588. Sin embargo, sí se logró que a lo largo del primer tercio del siglo XVII se construyeran los pilares de la nave central que albergarían el coro. Esta obra fue diseñada por Francisco de Mora, revisada por Juan de Minjares y terminada en 1631 bajo la dirección del Maestro Mayor Pedro Díaz de Palacios. Durante este siglo hubo varios intentos frustrados para continuar la construcción del templo.

A principios del siglo XVIII se decide la continuación de las obras, comenzando desde los pies. Para hacer esto posible se gravó al sector del comercio exterior mediante el denominado Arbitrio Real: impuesto de un real (más tarde reducido a medio real) sobre cada arroba de vino, aceite o pasa, que se embarcara en el puerto de Málaga (con posterioridad afectaría a otros puertos de la provincia). Estas cantidades se destinaban alternativamente a la construcción de la Catedral y a las obras en el puerto, hasta que en 1782 se destinó definitivamente para el mantenimiento del Montepío de Cosecheros, que lo utilizarían en la conservación de los caminos de Antequera, Vélez-Málaga y Granada, lo que unido al agotamiento de los fondos destinados al templo aceleraron el proceso de paralización definitiva de su construcción. Pero volvamos a comienzos del siglo XVIII. Tras el informe que Bartolomé Thurus redacta en 1719, el Cabildo decide la continuación de los trabajos, pero manteniendo el estilo arquitectónico anterior, lo que convierte a la Catedral, ya para esta época, en un edificio historicista, encargándose de la dirección de las obras a José de Bada (1691-1755), quien en 1720 presentó nuevos planos y puso la primera piedra de la fachada (foto 1), siendo nombrado Maestro Mayor en 1722, cargo que ejerció hasta el final de su vida. El diseño clasicista de Bada fue modificado por Vicente Acero en 1724, introduciendo elementos barrocos más cercanos al gusto dieciochesco. En este período se elevan a la vez los pilares y muros perimetrales, así como la fachada y torres. El cierre de las bóvedas comenzó en 1753 y duró hasta 1764, quedando en el estado en el que hoy las podemos contemplar ya durante el período en el que Antonio Ramos era Maestro Mayor. En 1763 la nueva fábrica estaba preparada para unirse con la renacentista, presentando Ramos su propuesta, para la que en el Cabildo no hubo acuerdo unánime, por lo que se decidió consultar con el Coronel de Ingenieros José Lacroe que informó desfavorablemente. Pero hubo más informes: otro de Antonio Ramos, el del trinitario Fray Francisco de los Santos, el del cantero Fernando Fraile. Las opiniones no fueron unánimes, por lo que el Cabildo solicitó informe a un arquitecto de la Corte, siendo nombrado Ventura Rodríguez que visita Málaga en 1764, e indicando que la obra está correctamente cargada y construida conforme a las buenas reglas de la arquitectura, planteando la necesidad de cerrar la Catedral con una cubierta de madera y teja. Se conservan los planos que realizó para ilustrar su informe. Los trabajos realizados por Antonio Ramos en relación con las operaciones y reflexiones llevadas a cabo para la unión de las dos obras han sido consideradas por la crítica como el intento más serio de la teórica de la construcción realizado en España en el siglo XVIII. Ya en 1768 la iglesia estaba completamente unida y en uso, aunque este esfuerzo se hizo a costa de retrasar la construcción de las torres, terminándose tan solo la Norte en 1779 (foto 6). Para los últimos trabajos se incorporó el arquitecto José Martín de Aldehuela, llamado por el Obispo Molina Lario, quien después de 1782, tras la muerte de Ramos, siguió trabajando en la Catedral pero sin recibir el título de Maestro Mayor, pues en ese año se interrumpieron las obras.

Exterior.

La portada principal o de los pies se dispuso retranqueada en relación con las torres (fotos 7 y 1). Está organizada en dos cuerpos. El inferior consta de tres grandes arcos, separados por dobles columnas acanaladas con capitel corintio y elevadas sobre basamento, manteniendo el ritmo y esquema renacentista del resto de la Catedral. En el interior de estos arcos, algo rehundidos, que recuerdan a la fachada de la Catedral de Granada, y la transposición del alzado del arco de triunfo romano a estas construcciones, se encuentran las tres grandes puertas de acceso, decoradas con columnas corintias, pero también salomónicas (en el tímpano de la central), frontones partidos, medallones, ya dentro del gusto barroco, destacando la riqueza cromática de los mármoles utilizados (foto 8), que aportan gran plasticidad a todo el conjunto (foto 9). El medallón del arco central fue esculpido por Antonio Ramos y representa la Anunciación. Los laterales, a San Ciriaco y Santa Paula, y fueron realizados por el portugués Clemente Annes en 1732. Entre el primer y el segundo cuerpo se dispone un discreto entablamento, destacando el denticulado de la cornisa. El segundo cuerpo se compone también de tres calles, separadas entre si por dobles columnas acanaladas de capitel compuesto y alto basamento, siguiendo el ritmo compositivo del inferior. Sus semejanzas terminan aquí, ya que el conjunto resulta, teniendo en cuenta las posibilidades que la fachada ofrecía, estar inmerso en el Barroco Pleno del siglo XVIII, sobre todo por el magnífico juego de vanos o huecos y muros, que con gran presencia en cada uno de ellos, articulan intesamente el muro, dándole un aspecto mucho más abierto al exterior y rompiendo definitivamente el carácter macizo del primer cuerpo. Para cada calle se crean dos conjuntos, uno inferior con tres arcos de medio punto muy alargados, que visualmente unidos con el de las otras dos calles asemejan una galería. El otro conjunto, superior, sitúa en medio de dos grandes óculos un arco de medio punto, igualmente alargado, decorándose con profusión la parte superior de estos tres vanos mediante frontones partidos, volutas, medallones, rocallas, en fin, elementos todos propios del XVIII, y muy cercanos al gusto rococó (foto 10).

Foto 8 Foto 9 Foto 10

Reja del atrio de la fachada principal. El maestro cerrajero Luis Gómez construyó la gran reja-muro del atrio de los pies, levantada con la finalidad de aislar y proteger este espacio, terminándose en 1783. También realizó las cadenas de la Catedral. El diseño de la reja se debe a Antonio Ramos, sufriendo modificaciones posteriores de la mano de José Martín de Aldehuela, que espesó la decoración de la puerta principal, debido a problemas de estabilidad. La estructura está formada por siete cuerpos, alternando módulos fijos con puertas a dos batientes, la central de mayores dimensiones. La decoración, de estilo rococó, concentrada en las puertas, se desarrolla mediante volutas, ces y eses caladas, y es más densa en la parte alta de los batientes (foto 11).

Torre Norte. Esta fue la única de las dos torres que se consiguió acabar totalmente antes de la paralización definitiva de las obras a finales del siglo XVIII. Tiene 93 metros de altura y según el lugar desde donde sea observada se puede hablar de una torre espigada (esquina Norte) (foto 1), o más bien pesada, pero siempre bien articulada, si es vista desde los pies del templo (foto 12). Sea como fuere, su planta cuadrangular le confiere angulosidad y rigor clasicista, lo que unido al retranqueamiento de la gran pantalla de la portada principal, produce una cierta sensación de abrazo, de recepción, de acogimiento; reforzada, además, por la magnífica escalera que nos acerca a sus impresionantes puertas. Así pues, la torre Norte, y por ende, aunque sin acabar, la Sur (foto 13), forman parte de esa puesta en escena. La Norte puede ser explicada en su totalidad, ofreciéndonos una idea de cómo pudo haber sido el conjunto con la otra torre coronada. En resumen, consta de cuatro cuerpos y cúpula. Los dos primeros se articulan con la fachada principal, mediante dobles columnas acanaladas de capitel corintio (el primer cuerpo) en las esquinas, sobre basamento, separados por un entablamento donde destaca el denticulado de la cornisa (foto 14), sistema que se repite entre los otros cuerpos. El primer cuerpo consta de dos vanos, uno sobre el otro, siendo el inferior rematado con un clásico frontón triangular, decorado con bolas sobre pequeños pedestales en las esquinas, y el superior con frontón curvo, igualmente bolas, y decoración de placas en la base del frontón y de su balconada (foto 15). Este esquema se repite en tres de sus cuatro lados. El cuarto lado, junto al testero Norte, lo ocupa la estructura de acceso a la azotea (igual sucede en la torre Sur). El segundo cuerpo, repite parte del esquema del primero, pero las columnas terminan en capitel compuesto, y el segundo vano posee un frontón con una rica y fantasiosa decoración dieciochesca a base de mascarones, volutas, placas, etc. El tercer cuerpo, repite elementos, incluso el capitel compuesto, aunque los vanos son tres con arco de medio punto, mayor el central, que cobijan el cuerpo de campanas. El cuarto cuerpo es octogonal, alberga el reloj y como novedad utiliza pilastras acanaladas y de capitel compuesto con un solo vano de medio punto. El conjunto se remata con una cúpula.

Foto 13 Foto 14 Foto 15

Portadas del crucero. Su diseño forma parte de las primeras trazas de la Catedral. De estilo renacentista, dos cubillos, a la manera de enormes fustes acanalados enmarcan las portadas del crucero (foto 16). La puerta Norte es llamada de las Cadenas, y su gemela, la del Sur, Puerta del Sol. La Portada de las Cadenas fue durante más de un siglo la fachada principal de la Catedral, hasta el reinicio de las obras a principios del siglo XVIII (foto 17). Entre los mencionados cubillos se proyecta un profundo pórtico coronado con un guardapolvo de calados arcos diafragma, diseñándose en el tímpano una ventana serliana sobre la línea de imposta y peanas en las jambas (foto 18). Esta portada sigue directamente los modelos siloescos guardando una fuerte relación con el esquema que este ensaya en la torre de Santa María del Campo en Burgos y en la Catedral de Plasencia.

Portadas laterales intermedias. Fueron diseño de José de Bada y repiten los esquemas compositivos de la portada del Sagrario de la Catedral de Granada de la que fue Maestro Mayor (foto 19).

Muros laterales. Es uno de los elementos más impresionantes de la Catedral, y del que apenas se habla. Los testeros exteriores laterales, tanto el Norte como el Sur, sobre todo este último (foto 20), junto con las portadas del crucero y el sobrio y poderoso exterior de la girola (foto 2), muestran una enorme pantalla de piedra articulada, plena de belleza y grandiosidad: columnas, vanos, arcos, cornisas, pilares, pedestales, las mencionadas portadas laterales intermedias, las del crucero, la girola, en fin, un colosal trabajo realizado con la piedra, testigo de la unión de la Catedral del siglo XVI con la del siglo XVIII, y de cómo la primera impuso los elementos plásticos básicos que la componen, para que con las soluciones del XVIII estos fueran adaptados a la nueva estética, cuyo tenso resultado no deja de percibirse en todo el conjunto, sin que por ello adolezca de la fuerza y convicción de la obra de arte total. La cadencia repetitiva de los vanos, proyección exterior de las capillas, entre contrafuertes con capiteles compuestos favorecen la horizontalidad rítmica, las portadas del crucero, la sobriedad vertical y plástica de las soluciones renacentistas, y la cabeza o girola los comienzos de una iglesia pensada como fortificación (foto 22).

Foto 17 Foto 18 Foto 19

Foto 20 Foto 21 Foto 22

Interior.

Capilla Mayor. Abierta hacia el crucero, está compuesta por dos cuerpos (foto 23), el primero formado por pilares con pilastras cajeadas, a las que se adosan semicolumnas acanaladas con capitel corintio, repitiendo el sistema de sustentación del resto del templo, unidos mediante altos y estrechos arcos de medio punto y reforzados con arcos diafragma situados en la primera mitad de los fustes de los pilares (foto 24). Por encima, un airoso entablamento, y un segundo cuerpo igualmente culminado con arquerías de medio punto, pero en este caso separadas sólo por pilastras cajeadas que se continúan en la bóveda de cuarto de esfera que cierra por arriba la capilla (foto25). Toda esta estructura forma una pantalla trasera que enmarca el conjunto de la Capilla Mayor, lo aisla y a la vez crea el centro óptico de atención más importante de todo el monumento. En las enjutas de los arcos de entibo del primer cuerpo se muestran pinturas del italiano Cesare Arbasia, que en 1588 realizó este conjunto de cinco frescos con escenas de la Pasión, obra manierista de acusado movimiento y atrevidos escorzos (foto 26). En el entablamento hay bustos de personajes del Antiguo Testamento y Padres de la Iglesia y en los pilares superiores peanas con esculturas de los Mártires de la Iglesia realizados entre 1575 y 1580.Altar. Fue construido entre 1624 y 1625, siendo un trasunto en plata de los frontales de paño bordados. Se adorna en el centro con un gran medallón que representa el tema de la Encarnación y relieves de San Ciriaco y Santa Paula en los laterales (foto 27).

Púlpitos. Los dos púlpitos, situados a los pies de la capilla, son de mármol rojo y fueron construidos por Melchor de Aguirre en 1674 (foto 28).

Tabernáculo. Preside la Capilla Mayor (foto 29). Es de mármol y fue construido en el siglo XIX por el escultor José Frapolli y Pelli, en base a un proyecto del arquitecto Francisco Enríquez Ferrer. Se aprovecharon ocho columnas de piedra serpetina labradas en el siglo anterior con ocasión de uno de los intentos frustrados para la construcción del tabernáculo. De planta centralizada y cuadrangular, el conjunto respira un aire clásico, compuesto por las mencionadas columnas con capiteles corintios, entablamento y frontón triangular decorado con dentículos, y en su parte superior con angelitos de bulto redondo. Remata un cupulín con nervadura apilastrada, y sobre su cima la representación de la Iglesia.

Foto 24 Foto 25 Foto 26

Foto 27 Foto 28 Foto 29

Sillería del Coro. Situada en la nave central (foto 30), se abre hacia la Capilla Mayor mediante una verja de bronce, unidas ambas por la Vía Sacra, pasillo central limitado por rejas de poca altura. Las rejas han, inexplicablemente, desaparecido recientemente. Realizada en madera, la estructura del coro fue diseñada por el escultor sevillano Luis Ortiz Vargas, comenzando los trabajos en 1633, a quien pertenece la Silla del Obispo, los altorrelieves de la Virgen con el Niño, San Pedro y San Pablo (foto 31). Ortiz fue sustituido por José Micael Alfaro, que realizó el Apostolado y los pequeños bustos de santos que rematan la sillería, con su característico estilo dramático, uso de escorzo y otros recursos manieristas (foto 32). Muerto en 1649, el trabajo quedó inconcluso. La continuación se encargó a Diego Fernández, pero en 1658 el Cabildo designa definitivamente al granadino Pedro de Mena como el escultor que debería continuar con la construcción del Coro, quien talló 42 figuras de gran naturalismo en altorrelieve adosadas al respaldo (foto 30), además de la coronación del recinto (foto 33). Mena creó un repertorio de santos relacionados con fundaciones religiosas: San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, etc.; protectores de enfermedades o religiosos caritativos: San Juan de Dios (foto 34), San Julián, San Blas, San Jerónimo Penitente (inspirado en la escultura romana del Torso Hercúleo), San Antonio con el Niño (inspirada en el Sileno con Baco niño) (foto 35), etc; además de los Cuatro Doctores de la Iglesia Católica, San José con el Niño caminante, y los protomártires San Sebastián (inspirada en el Laocoonte) y San Lorenzo. Además de todo el conjunto escultórico y decorativo que compone la sillería (foto 36), el Coro consta de órgano para el acompañamiento musical de la liturgia, y de tres atriles: uno de metal con forma de águila, otro de mármol delante de la silla del obispo y otro mayor, en realidad un facistol, donde se situaban los libros de canto, lo que permitía ver de lejos las notas musicales y el texto del cántico.

Foto 31 Foto 32 Foto 33

Foto 34 Foto 35 Foto 36

Órganos. Los dos grandes órganos fueron realizados entre 1779 y 1781 por el maestro organero Julián de la Orden y sus cajas por José Marín de Aldehuela. Son instrumentos de una gran sonoridad, con más de cuatro mil tubos (foto 37).

Trascoro. El altar principal del trascoro, frente a los pies del templo, está presidido por el grupo de la Piedad esculpido en mármol por los hermanos Pissani de Florencia en 1803 (foto 38). En las hornacinas laterales se sitúan San Juan Evangelista y Santa María Magdalena, esculturas de corte clasicista, realizadas en madera policromada imitando el mármol, obras del malagueño Salvador Gutiérrez de León (1777-1838), autor también de los cuatro altares laterales del coro, donde con figuras en actitud teatral se representan dentro de hornacinas escenas de las vidas de santos relacionadas con la caridad (foto 39).

Vidrieras. La iluminación de la Catedral se consigue a través de un sistema de triples vanos de medio punto en el cuerpo bajo que ocupan las capillas, otros tres vanos de medio punto en el cuerpo superior, y por encima un vano de medio punto más un óculo a cada lado. Desaparecidas las primeras vidrieras, a causa de los daños provocados por grandes temporales o por efecto de terremotos como el de Lisboa de 1755 y otros más recientes, las actuales vidrieras fueron fabricadas por Mayer y Maumejean durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. En efecto, el nuevo auge que alcanza el arte de la vidriera en este período como elemento integrado en el templo cristiano tiene su concreción en la Catedral con las primeras que se colocan en los años ochenta y noventa del siglo XIX en el crucero y cuerpo superior de la Capilla de la Encarnación realizadas por la Casa alemana Mayer en un magnífico estilo neorrenacentista. A principios del siglo XX se van completando vidrieras por el lado de la Epístola y la girola, creación de la casa francesa Maumejean (foto 40).

Foto 38 Foto 39 Foto 40

Capillas laterales. Las capillas, situadas junto a las naves laterales y alrededor de la girola, poseen planta rectangular, testero de fondo plano con tres vanos de arco de medio punto en el que se instalan vidrieras, y cubriéndose con bóveda de medio cañón que se decora con manierista molduraje. Se abren a las naves laterales mediante un gran arco de medio punto, con óculos en las enjutas, sobre pilares, semicolumnas acanaladas a la manera de jambas, y basamento, recordando el arco de triunfo de tradición romana. Entre una y otra capilla se sitúa una gran columna acanalada con capitel corintio y basamento de grandes proporciones, imponiendo un ritmo espacial repetitivo cuya finalidad no es más que ordenar el espacio y crear sensación de unidad estructural (foto 41).

Comienza el recorrido por la primera capilla situada a la izquierda de la Puerta de las Cadenas.

Capilla de San José. (foto 41) Toma su nombre de la imagen del santo obra de Fernando Ortiz, situado en el testero de la derecha (foto 42). Sobre este se sitúa el tríptico de la Encarnación, pintado por Cesare Arbasia hacia finales del siglo XVI, donde hay que destacar los interesantes fondos arquitectónicos en perspectiva. En la tabla central se encuentra la Anunciación de la Virgen, y las hojas laterales abatibles muestran en el anverso escenas de la Vida de la Virgen y en el reverso a San pedro y San Pablo (foto 43). En el testero central hay una alegoría de la fortaleza, atribuida a Miguel Manrique, pintor del siglo XVII, seguidor de Rubens. A la izquierda se ubica, bajo vitrina, un grupo escultórico de la Adoración de los Pastores, talla manierista de origen italiano del siglo XVI (foto 44). Por esta capilla se pasa al Museo Catedralicio.

Foto 42 Foto 43 Foto 44

Capilla de San Rafael. El retablo que hoy podemos contemplar es reconstrucción del original de Fernando Ortiz (1764-1768), destruido en la Guerra Civil, salvo la parte del ático (foto 45) y que más tarde rehicieron el tallista Miguel Sánchez Ruiz y el pintor Luis Ramos. Construido en madera dorada y policromada, imitando mármoles de diferentes colores, fue el primer espacio sagrado que concedió el Cabildo en la parte nueva, siendo una obra asimilable al tardobarroco, de acento claramente rococó, pero en el que se manejan elementos afines a la nueva gramática neoclásica, abandonándose el uso del estípite y retornando a las columnas como elemento clave en la división vertical de los componentes del retablo. Consta de tres cuerpos, el central más ancho, dividido mediante columnas de capitel corintio con fuste liso y ático en la calle central que remata en curvado entablamento sobre el que se dispone la escultura de la Caridad (foto 46). La imagen titular de San Rafael, obra anónima del siglo XVIII, que sustituyó a la primitiva destruida, ocupa una volada hornacina de la calle central (foto 47), mientras que las esculturas de los dos Tobías (padre e hijo) se disponen en calles laterales, sobre repisas y con fondos de perspectivas arquitectónicas de origen barroco. El retablo, construido en madera, pinta su superficie con imitación de mármoles, combinando con fileteados en oro. En el testero izquierdo hay un cuadro que representa la Anunciación, atribuido al pintor local Juan Niño de Guevara, de finales del siglo XVII. Debajo de este se encuentra el sepulcro del Cardenal Herrera Oria.

Capilla de San Nicolás de Bari y Virgen del Carmen. Se trata, en realidad, del acceso por una de las portadas laterales intermedias (Norte), donde se han cegado los vanos (foto 48), completados con dos óleos, uno dedicado a San Nicolás de Bari y otro a la Virgen del Carmen, además de una urna de taracea granadina, con una escultura de San Antonio de Padua (foto 49).

Capilla de San Sebastián. La preside un retablo en madera dorada con grandes columnas corintias y frontal partido perteneciente al escultor José Navas Parejo, realizado en estilo neobarroco hacia 1940 (foto 50). La imagen de San Sebastián del siglo XVII se atribuye a Jerónimo Gómez (foto 51). En el testero derecho encontramos un hermoso Crucificado del Perdón, atribuido a Pedro de Mena. La Virgen que lo acompaña es una Dolorosa de Vestir de Fernando Ortiz realizada a mediados del siglo XVIII, modelación reciente de la que se encontraba en una urna.

Foto 46 Foto 47 Foto 48

Foto 49 Foto 50 Foto 51

Testero de los pies. El impresionante muro de cierre de los pies del templo (foto 52) se divide en tres secciones, la central más ancha que las laterales, correspondiéndose con las tres naves, cuya profundidad y desarrollo, desde este ángulo, se perciben claramente (foto 53). Estas secciones se articulan por medio de semicolumnas corintias adosadas a enormes pilares apilastrados, dado brunelleschiano y pilastras, repitiendo el formato arquitectónico del resto del templo. A la altura del dado, un gran entablamento recorre el muro horizontalmente y compartimenta la gran pantalla en dos cuerpos, dejando el superior para los vanos, ya comentados cuando hablamos de la portada principal, decorados con hermosas vidrieras de altísima calidad realizadas por la casa francesa Maumejean, de finales del siglo XIX y principios del XX, que permiten el paso de la luz, tamizándola. La sección inferior se compone de tres espectaculares puertas con dos hojas cada una, la central con un dieciochesco frontón curvo y partido, y las laterales protegidas con grandes canceles, de los que tenemos innumerables ejemplos en la provincia. Hermosos lienzos de indudable calidad cubren en parte el muro, destacando en el eje central el que representa a San Francisco Caracciolo, fundador de los Clérigos Menores, que fue realizado en Italia por Carlo Valloni con ocasión de su beatificación, siendo una de las piezas que formaba parte de la decoración de la Basílica Vaticana que tiempo después sería llevado al convento malagueño donde se organizó la celebración. En ese lugar permaneció hasta finales del siglo XIX y desde allí se trasladó definitivamente al lugar donde hoy se encuentra.

Capilla de los Caídos. El actual retablo, construido por Navas Parejo en 1965 en estilo escurialense, acoge en la hornacina de su calle central dos esculturas del siglo XVII de indudable valor artístico (foto 54). Se trata del Crucificado del granadino Alonso de Mena, realizado en madera policromada y de un gran naturalismo, y la Dolorosa de Pedro de Mena, el hijo de Alonso, escultura de bulto redondo de medio busto, tallada en madera y policromada. Su expresión es sufriente pero contenida, idealizada, pero con alma, sin dejar de ser realista. Ambas figuras están situadas en la hornacina central de este apartado retablo; lugar que no parece el más adecuado para la correcta contemplación de estas dos obras de arte de primera línea.

Capilla del Sagrado Corazón. En esta capilla se encontraba la puerta que daba acceso al exterior y que fue cerrada en 1879. Hubo un retablo anterior al actual llamado del Monumento del Jueves Santo que desapareció en 1936. Fue en 1943 y dentro de una politica de acrecentamiento del patrimonio de la Catedral, cuando se compró el retablo barroco procedente de la Iglesia de San Pelayo de Becerril del Campo, provincia de Palencia (foto 55), en el que se integraban once tablas del siglo XVI, atribuidas al llamado Maestro de Becerril, obras de gran calidad, cuyo programa iconográfico gira entorno a la vida de San Pelayo, joven mártir de Córdoba, quien al no entregarse a las pretensiones del Califa Abderramán III fue martirizado y sus restos arrojados al Guadalquivir. El desconocido autor de estas piezas, llamado Maestro de Becerril, ocupa un lugar de extraordinaria importancia en la historia de la pintura castellana entre Pedro Berruguete y Juan de Fandes y es considerado uno de los intérpretes más tempranos de la mentalidad humanista, reinterpretando motivos paganos mitológicos en relación con la tradicion cristiana. El retablo consta de once tablas, todas ellas datadas en el primer tercio del siglo XVI. El conjunto de pinturas destaca por la calidad del dibujo, los fondos arquitectónicos brunelleschianos y la inclusión de paisajes que proporcionan una acusada profundidad a las escenas, lo que unido a las alusiones paganas de la composicion, redunda en el carácter plenamente renacentista del conjunto. Por último, debe aclararse que el aparato lignario del referido retablo responde a la estética dieciochesca, lo que quiere decir que se hizo para sustituir otro anterior vinculado en su origen a las mencionadas tablas. El retablo se instaló en la Catedral sobre un basamento previo, restaurándose el pavimento de la capilla mediante mármol de colores rojo y azul.

Capilla de la Virgen del Rosario. Está presidida por un lienzo de Alonso Cano, de indiscutible calidad, datado por Harold Welthey hacia 1665, durante los últimos años de la vida del pintor, en su etapa de madurez (foto 56). Sus dimensiones son de 3,56 x 2,18 metros y está realizado al óleo. La composición es triangular con dos niveles diferenciados y jerarquizados. En la parte superior o celestial se sitúa la Virgen con el Niño sobre un trono de nubes con angelitos, entregando el rosario a Santo Domingo, lo que realiza ante San Francisco; en la parte inferior o terrenal, fundadores de dos grandes órdenes que han sido pilares de la iglesia, aqui representadas como las recias columnas que sostienen el trono. Otras figuras de santos y santas contemplan asombrados la visión celestial. La escena superior se representa con tonos dorados, en la que destaca la túnica y manto de la Virgen, en fuerte contraste con los tonos grises y pardos de la escena terrenal. Otras piezas destacables de la capilla serían, a la izquierda del lienzo de Cano, dentro de una vitrina de madera dorada, la espléndida imagen de San Blas, de Fernando Ortiz, fechada hacia 1750-55 (foto 57). En el testero derecho se sitúa un altar con la escultura de San Luis Obispo, procedente del antiguo tabernáculo de Jerónimo Gómez de Hermosilla. La reja que cierra la capilla es de Francisco de Vega, del siglo XVIII.

Capilla de la Inmaculada Concepción. La capilla fue arrasada en la Guerra Civil, no quedando prácticamente nada del retablo primitivo, sólo unos ángeles colgados en el muro de cierre permanecieron hasta la finalizacion de la contienda. La mesa del altar resultó muy deteriorada. Únicamente se salvó el óleo atribuido a Claudio Coello, aunque algunos autores, como Diego Angulo, lo relacionan con la producción de Mateo Cerezo. Gracias a algunas fotografías custodiadas por Juan Temboury, se pudo reconstruir un nuevo retablo en madera, siguiendo la misma traza, forma y estilo del que fue destruido, realizado por el artista Miguel Sánchez en 1948. Las pinturas de las alegorías de la Esperanza y la Templanza se atribuyen a Miguel Manrique y se fechan a finales del siglo XVII. Una hermosa reja dieciochesca cierra el conjunto (foto 58).

Crucero Sur. Presidido por un espectacular cancel que da acceso a la llamada Puerta del Sol, es obra de Francisco Flores, siendo realizada en el siglo XVIII, en madera de nogal, caoba y cedro (foto 59). A su izquierda se sitúa un retablo con la figura de San Miguel Arcángel de Niño de Guevara, obra de calidad donde se fusionan elegancia y dramatismo, con un cuidado dibujo, colorido y atmósfera. Se atribuyen también al mismo autor el lienzo de San Pedro y el de San Antonio de Padua, situados bajo aquel. El pintor Muriel realizó la moldura-retablo siguiendo el modelo del que se encuentra en el otro brazo del crucero.

Capilla de la Virgen de los Reyes. La pequeña figura de la Virgen de los Reyes, de estilo flamenco-borgoñón y finales del siglo XV, fue donada por los Reyes Católicos tras la reconquista de la ciudad. El pequeño retablo es talla de Pedro de Mena, con diseño de Niño de Guevara de 1681, pero desaparecido en los años cuarenta del siglo XX. Recientemente se ha realizado una fiel reconstrucción en madera dorada (foto 60). A ambos lados se encuentran (ausentes en el momento de nuestra visita) las dos pequeñas esculturas orantes de los Reyes Católicos, talladas por Pedro de Mena, que servirían de modelo para las que realizó en la Catedral de Granada. En la parte inferior del retablo se guarda bajo vitrina la Cabeza del Cristo de Orán del siglo XVII, traída desde esta ciudad por los monjes mercedarios. En el testero del fondo se encuentra la entrada a la llamada Sacristía Menor, hoy columbario, pues el cierre del cementerio de San Miguel dejó restos de canónigos sin emplazamiento donde descansar. Por encima de esta puerta se sitúa un enorme lienzo de Enrique Simonet que representa la Decapitación de San Pablo, realizado en Roma en 1887.

Capilla de San Francisco de Asís. El testero principal lo ocupa un retablo de iconografía franciscana del siglo XVII y estilo herreriano procedente del Convento de Santa Clara de Plasencia (Cáceres), donado por la Marquesa de Larios en 1945. La escultura de San Francisco es una talla en tamaño casi natural realizada por Fernando Ortiz, procedente del convento malagueño de San Pedro de Alcántara. En los testeros laterales se encuentran los mausoleos de los arzobispos de Salerno y Monreal, Luis de Torres I y II, tío y sobrino respectivamente. El primero, situado en el testero izquierdo se debe a Giuglielmo della Porta, realizado en 1545, de gran calidad, aunque en principio no fue esculpido para el arzobispo. La figura, con semblante sereno, aparece recostada, apoyando la cabeza en su brazo izquierdo, sobre amplios almohadones, con la rodilla de la pierna derecha flexionada, marcando un ritmo compositivo determinado por la evidente curva zigzagueante que traza el cuerpo (foto 61). La urna y el pedestal, de mármoles de color, son obra de Giovanni Antonio Dosio, realizado cuando se montó el monumento de 1575.

Luis Torres II encargó el sepulcro de la derecha, aunque no es de tanta calidad y se vincula al círculo de artistas próximos a la corte vaticana de fines del siglo XVI (foto 62). Está realizado en mármol y continúa el esquema compositivo del anterior, tanto en la figura del personaje como en la urna. La hermosa reja que custodia la capilla es de Luis Gómez, construida en el siglo XVIII.

Capilla de Santa Bárbara. La preside el único retablo conservado de la Mezquita-Catedral, dedicado a Santa Bárbara (foto 63). Fue encargado en 1524 al imaginero Nicolás Tiller, al pintor Francisco de Ledesma y al dorador Jácome de Lobeo. La imagen titular se retalló en 1765 por Fernando Ortiz. El retablo fue trasladado a su actual emplazamiento en 1592. Su factura es gótica de raiz medieval, tendencia practicada en los círculos artísticos hispalenses y repleto de imágenes de influencia flamenca sobre fondos dorados, aunque en muchos casos no las originales, como ocurre con la imagen de Santa Bárbara que fue sustituida por esta de Fernando Ortiz. El retablo consta de banco, dos cuerpos y tres calles, la central más ancha y alta, cubiertas estas últimas por hornacinas con doseletes calados, de mayor resalte en el remate del conjunto. El banco se resuelve con un amplio friso provisto de reducidas hornacinas con las tallas de los evangelistas y padres de la iglesia, flanqueando la pintura de la Misa de San Gregorio (1500-1520), que no pertenece al programa pictórico original, siendo regalada a la Catedral en el siglo XIX y posteriormente incluída en el retablo. Es esta de raigambre gótica por sus abundantes láminas de oro y el gran detallismo, sin embargo, se percibe una cierta preocupación por la perspectiva en la composición del altar. El banco del retablo se remata en la parte inferior con diferentes pinturas paisajísticas que representan el paso de un peregrino por los escenarios mitológicos del más allá, el reino del Hades y los Campos Elíseos (foto 64). En los dos laterales de las calles exteriores, estrechas y a modo de aletones se cobijan pinturas bastante naturalistas con representaciones figurativas vinculadas en pareja como la Virgen y San Gabriel, San Francisco y Santo Domingo, San Cosme y San Damián, y San Ciriaco y Santa Paula. El programa escultórico principal gira entorno a las figuras de Santa Bárbara y a un Calvario situados en la calle central (foto 65). Las calles laterales se reservan a las imágenes de Santa Apolonia y San Roque, en la izquierda, y a Santa Catalina y Santa Ana en la de la derecha.

En ambos testeros laterales de la capilla y formando pareja, la Asunción y la Ascensión del pintor Niño de Guevara (1632-1698). La Asunción mantiene el dinamismo y plenitud de las formas flamencas pero muestra el evidente influjo de Cano, especialmente en el estudio de la actitud gestual de la Virgen, directamente derivado del modelo de la catedral granadina. La Ascensión presenta apreciables cualidades en la composición, armonía de tonos y dibujo, especialmente en la figura de Cristo (foto 66). El conjunto se enmarca con un pequeño retablo pictórico que desarrolla escenas de la Virgen y de Jesús, realizados por Juan Coronado en 1756. En el suelo se encuentra la lápida funeraria del Canónigo del Pozo.

Foto 64 Foto 65 Foto 66

Capilla de la Encarnación. El retablo, importante obra del clasicismo malagueño, fue un encargo del Obispo Molina Lario (1776-1783). Consta de un solo cuerpo y tres calles, con sotabanco. La calle central más ancha y retranqueada posee hornacina, y las laterales dos esbeltas columnas corintias de fuste liso en piedra ágata y capitel broncíneo (foto 67). Por encima, un destacado entablamento de mármol rojo de Mijas cierra el conjunto. Las esculturas de mármol blanco del Misterio de la Encarnación, en la hornacina central (foto 68), y San Ciriaco y Santa Paula, en las calles laterales, asi como todos los ángeles, son obra del artista granadino Juan de Salazar Palomino, cuyo trabajo se desarrolla dentro del gusto barroco. Es evidente la riqueza de los materiales empleados en todo el conjunto, acorde con el estilo impuesto por la Academia de San Fernando, y con los medios de los que un obispo como Molina Lario disponía. En cuanto a la atribución del retablo, y dadas las grandes lagunas existentes en el archivo de la Catedral, algunos autores atribuyen su composición a Juan de Villanueva, y otros a Ventura Rodríguez. Lo cierto es que fue ejecutado por Antonio Ramos, para el que algún autor le confiere también la autoría del diseño, y a su muerte lo finalizó José Martín de Aldehuela.

En el testero izquierdo se levanta un mausoleo funerario del siglo XVI, realizado en mármol blanco, perteneciente al Obispo dominico Fray Bernardo Manrique, que ocupó la mitra malagueña entre 1541 y 1564. El conjunto se enmarca mediante un arco carpanel de mármol encarnado y aparece dividido en dos cuerpos principales. El inferior, a modo de banco, presenta decoración en bajo relieve de estilo renacentista, como grifos, cenefas con grutescos, motivos a candelieri y calaveras. En el centro, el escudo episcopal del prelado portado por dos putti o amorcillos de carnosa fisonomía. Sobre este basamento y apoyado en un reclinatorio, se alza la figura orante del Obispo, atribuida a Felipe Vigarny o a su hijo Gregorio Pardo, en posición genuflexa, con las manos unidas por encina de los libros y un rostro escuálido de profunda mirada. Como fondo de la escultura se establece un formidable relieve, atribuido a Juan Bautista Vázquez "el Viejo", a modo de clásica arquitectura retablística, donde se juega con la perspectiva lineal para aumentar la sensación de profundidad, compuesta por tres espacios arquitrabados sobre pilastras compuestas, situándose la figura de Cristo Crucificado en el centro y la Virgen María y San Juan en los laterales. La calle central se corona con un frontón curvo donde se representa al Padre Eterno bendiciendo. La parte inferior del relieve se reserva a una cartela rectangular, con una inscripción ceremonial latina que sintetiza la biografía religiosa del personaje (foto 69).

En cuanto al mausoleo del testero derecho, realizado en mármol blanco, se trata del Obispo Molina Lario (1776-1783), que había costeado la modernización de este espacio, y cuya creación también se encargó a Juan de Salazar de Palomino, para la que hizo una transposición al siglo XVIII del mausoleo del Obispo Manrique, actualizándolo según unos cánones más neoclásicos, con la figura orante y genuflexa de bulto redondo del obispo sobre un basamento y un fondo con dos cuerpos: el inferior donde aparece el contorno de una cartela sin inscripción y el superior, arquitectónico, compuesto por triple arquería y frontón curvo. Todo ello, del mismo modo que el anterior, rodeado de un arco carpanel. De un indudable interés es la verja que cierra la capilla, ricamente decorada con motivos dieciochescos y pintada en parte con dorados (foto 70).

Foto 68 Foto 69 Foto 70

Capilla de la Virgen del Pilar. Del primitivo retablo no queda nada. El actual, de escaso interés artístico fue realizado por Enrique Atencia en 1946 (foto 71). Algunos lienzos de Diego de la Cerda decoran los testeros, pintor que supuso la transición hacia el siglo XVIII y que mezcla componentes canescos y murillescos.

Capilla del Cristo del Amparo. A esta capilla le da nombre la imagen del Crucificado del escultor granadino Antonio Gómez (1600-03). Junto a él se sitúa una Dolorosa, de autor desconocido, tallada en madera del siglo XVII (foto 72). También destacan dos grandes cuadros firmados por el malagueño Diego de la Cerda de principios del siglo XVIII: La caída camino del calvario y El trasado al sepulcro. En los altares laterales, enmarcados por una arquitectura fingida hay dos magníficas obras de Juan Niño de Guevara: Muerte de San Francisco Javier y San Juan de Dios antes de su muerte. A ambos lados del Cristo, en vitrinas policromadas al gusto chinesco del siglo XVIII hay dos interesantes esculturas de escuela napolitana en madera policromada de finales del siglo XVII que representan a Santa Teresa de Jesús en éxtasis y a Santa María Egipcíaca (foto 73).

Capilla de San Julián. Esta capilla carece de retablo y da acceso a la Sacristía (foto 74). En la parte superior del testero mayor hay un lienzo de grandes proporciones realizado en 1647 por el discípulo de Rubens, Miguel Manrique llamado El convite del fariseo. Este cuadro fue pintado para el Convento de la Victoria, pero tras la desamortización de Mendizábal en 1835 fue emplazado en la Catedral. Se inspira en un grabado de Natalis que reproduce una composición de Rubens, captando su colorido y formas expresivas. Miguel Manrique llegó a Málaga en 1635. Formado en Flandes y directo conocedor de Rubens y de sus discípulos, contribuyó con su presencia a superar la severidad de raigambre tardomanierista gracias a un conjunto de componentes claramente rubenianos que aportan una pintura más dinámica, colorista, luminosa y sensual, en la que también son perceptibles las evocaciones venecianas. Algunos autores señalan que sería el autor de los siete grandes lienzos de las virtudes legados el año 1885 y distribuidos hoy por la Catedral, ya que se aprecia la dependencia de prototipos rubenianos y las similitudes con las gamas de color, tratamientos de sombras y toque de pincel de Manrique.

Crucero Norte. Cierra la puerta un magnifico cancel proyecto de Antonio Ramos realizado en 1773 (foto 75). Un poco comprimido por este se encuentra otro altar dedicado a San Sebastián formado por una preciosa moldura, barroco-clasicista diseñada por el arquitecto José Martín de Aldehuela en el siglo XVIII que enmarca un conjunto de pinturas del veneciano Jacobo Palma (1596) (foto 76). Se compone de cinco escenas que representan cuatro martirios (San Sebastián, San Bartolomé, Santa Catalina y María Magdalena) y la Adoración de los Reyes Magos. La composición es marcadamente manierista con una evidente influencia de Tintoretto, así como ciertos rasgos propios de Tiziano y Veronés en el tratamiento de la luz y el color. El ritmo ondulante y el exagerado alargamiento de algunas de las figuras redundan en la adscripción veneciana del autor.

Bibliografía consultada. En Ruta de Iglesias y Conventos, ver: (001), (002), (007), (009), (011), (013), (016), (017), (018), (019), (020), (021), (022) y (023).

Acceso. Es muy fácil. La Catedral se encuentra al final de calle Molina Lario y es visible desde muchos puntos del centro histórico (y del resto de la ciudad). Su horario de visita es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, sábado de 10:00 a 17:00 horas y domingo de 14:00 a 18:00 horas. El precio de la entrada: 5 euros, reducido a 3 para residentes en Málaga. La visita no incluye la Sala Capitular, la Capilla de San Gregorio, ni la azotea. Aunque parece que esta última va a ser visitable para el público en general dentro de no mucho tiempo. En todo caso, podéis llamar al 952215917, o consultar con la página web de la diócesis.

Conservación. Museografía. Didáctica. La conservación de un edificio de estas dimensiones es cosa harto complicada. Y cuando decimos complicada hablamos no sólo de dinero sino de la cantidad de especialistas que deben intervenir, y la de responsables de todo tipo que deben decidir, dadas las características de este inmueble y la cantidad y diversidad de mobiliario con que se viste. Percibimos el esfuerzo de la sociedad por mantener vivo nuestro legado más importante, conservando y restaurando tanto los grandes como los pequeños detalles; un arco como una pequeña figura. Encontramos, de todas formas, bastante escaso el esfuerzo didáctico que se haya podido llevar a cabo. Tan solo unos escuetos carteles informan de la mayor parte de las piezas que componen las capillas. Por cierto, algunos ya desactualizados por los movimientos internos o cambios de ubicación de algunas piezas. Y no es que esté mal; la información no por escueta es imprecisa. También hay que halagar que se pueda leer en varios idiomas, lo que hacen, por cierto con avidez, muchos de los turistas que la visitan. Pero falta información en el Coro, en la Capilla Mayor, del sistema de sustentación, de las bóvedas, del exterior, de la Historia en sí de la Catedral, sus períodos constructivos, los personajes más destacados que allí trabajaron o la gobernaron. No existe una página web exclusiva para este edificio (véase la de la Catedral de Córdoba o la de Toledo), ni para formato clásico de pantalla, ni para los nuevos sistemas. Tampoco tenemos claro si son posibles las visitas guiadas, al menos la cartelería no lo deja claro. Lo que sí es meridiano es que estas no son periódicas y sometidas a horarios regulares, sino, me temo, derivadas del interés de particulares por conocer diversos aspectos del edificio. En fin, que son casi quinientos años de historia del monumento más emblemático e icónico de la ciudad, pagado en su integridad por los ciudadanos, algo innegable, y propiedad por tanto de los ciudadanos. En el momento presente lo que en apariencia provoca mayor preocupación son las cubiertas de la nave central, donde se han colocado unas redes, que indican un riesgo cierto de desprendimiento, no sabemos si puntual o frecuente, que indudablemente dificultan su correcta contemplación y que exigirá un gran dispendio en un futuro más o menos cercano. ¿Quién lo va a pagar? Pues bien, como sabemos que lo vamos a pagar nosotros de nuestros bolsillos, usted que me lee también, vamos a exigir a la Consejería de Cultura que intervenga decisivamente en los temas de conservación que atañen al edificio. Por conservación no sólo me refiero a algo que se deteriora por el paso del tiempo, sino también a aspectos como por ejemplo la reciente decisión de retirar la via sacra. ¿Cuál fue la reacción de la Delegación de Cultura? ¿Y si la tuvo, sirvió para algo? ¿Cómo pueden dejar alterar un B.I.C. sin que haya consecuencias? Y esta es la Catedral. Imagínense el resto del patrimonio. Nuestros viajerosencorto ya van conociendo la terrible situación de abandono y destrucción progresiva de la mayoría de nuestros bienes culturales. Por cierto, los responsables de la Catedral quieren trasladar el tabernáculo a otra parroquia. Un escándalo sin precedentes. En fin, al menos el templo está en pie, no como la ya hace años destruida plaza del Obispo, donde unos cuantos se construyeron unos "preciosos" apartamentos "con vistas a la Catedral".

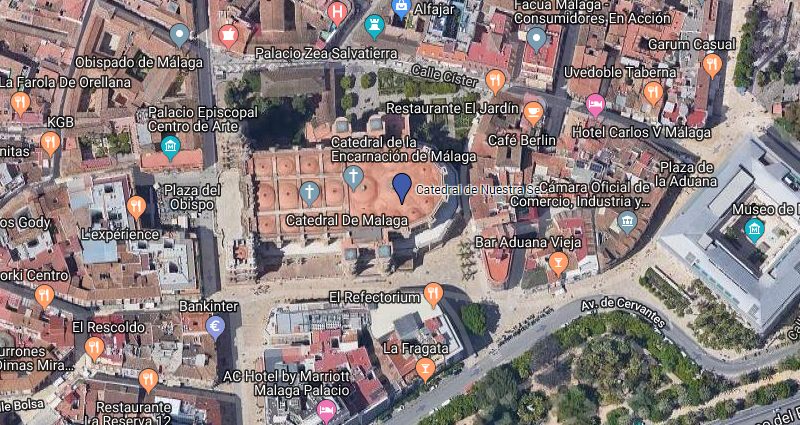

Ubicación. Coordenadas U.T.M.:

30 S

373226.36 m E

4064766.99 m N

Ubicación en googlemaps©:

Terminado, incorporado a la página y subido a la red el: 16/06/2014. nº113. vec2014©

SUBIR