Murallas. Tanto el castillo como el resto de las estructuras defensivas, así como el santuario, se encuentran en la parte superior de la ladera sur del llamado cerro de la Virgen, que se eleva a considerable altura sobre el actual núcleo de Archidona. El lado norte no necesitó estructura defensiva alguna ya que se trata de un tajo inaccesible.

La importancia geopolítica de Archidona durante el Emirato y el Califato hasta el siglo XI, llegó a su culmen cuando se convirtió en capital de la cora o provincia de Rayya, alcanzando la ciudad su mayor extensión al abarcar tres líneas de murallas, la más cercana a la actual Archidona prácticamente desaparecida.

A partir del siglo XI, con la extinción del califato, sufrió un proceso de abandono y regresión urbana, constatándose hacia la segunda mitad del siglo XIV y principios del XV un nuevo núcleo urbano consolidado, aunque reducido a la línea de murallas hoy visibles. Tras la toma de la vecina Antequera en 1410, el reino nazarí de Granada comenzó un programa de refuerzo de la frontera, que afectó directamente a Archidona. La mayor parte de las estructuras defensivas que han llegado hasta nuestros días pertenecen a este último período (foto 1).

Tras la conquista en 1462, la población cristiana ocupó en un primer momento la medina o ciudad intramuros, aunque la estabilidad a todos los niveles que produjo el final de la guerra provocó el rápido abandono del cerro, naciendo así la Archidona que hoy conocemos.

Este abandono de la medina procuró su destrucción a lo largo del tiempo. Los sedimentos han ido colmatando sus restos, siendo visibles únicamente las torres y el castillo, lo que no quiere decir que no exista una ciudad enterrada sin excavar como ha demostrado el reciente hallazgo de unas casas nazaríes de gran potencia junto a la muralla (foto 2).

La segunda línea de murallas, bastante visibles y restauradas, fueron construidas al menos en dos períodos diferentes. La estructura más antigua, de mampostería ligada con mortero blanco, tenía lienzos de poco más de medio metro de ancho, con torres cuadrangulares de algo más de dos metros (foto 3). Dimensiones demasiado pequeñas para un eficaz sistema defensivo, por lo que estas podrían formar parte del perímetro de una alcazaba, correspondiendo la verdadera defensa de la ciudad a las murallas (tercera línea) situadas más abajo y de las que, como mencionamos más arriba, apenas quedan restos, entre otras causas por haber sido poco excavadas.

Como decíamos, a esa débil muralla se le adosa otra hacia la segunda mitad del siglo XIV, durante el período nazarí, mucho más ancha y construida con mampostería bastante regular, cuyas desviaciones se corrigen con verdugadas de lajas de piedras. Las torres, de mayores dimensiones que las anteriores, poseen un frente curvo en su mayoría, excepto tres que son de planta cuadrada (fotos 1, 4 y 5).

Foto 2 Foto 3

Foto 4 Foto 5

Puerta del Sol. Situada y orientada hacia el sureste de la muralla, es puerta de ingreso en recodo (foto 6). De planta cuadrada, tiene dos pisos: al primero se accede mediante un arco de herradura apuntado con alfiz y apoyado sobre dos pilares (foto 7). Se cubre con una bóveda esquifada y el resto del conjunto con ladrillo. El segundo piso ha sido restaurado y cerrado con bóveda de aristas. Para su construcción se emplearon cadenas de ladrillo y mampostería con relleno igualmente de ladrillo.

Puerta de la Ciudad. Emplazada en el punto más bajo de todo el recinto y orientada hacia el suroeste, la actual se construyó sobre otra anterior del siglo XII, que tenía acceso directo bajo arcos. Posee planta cuadrada y fábrica de mampostería, e igual que la Puerta del Sol un marcado sentido defensivo al ser en recodo (foto 8). Como hemos comentado, la escasa entidad de la muralla más antigua y la desprotección de la primera puerta permiten pensar en este lugar como la entrada a la ciudadela de la alcazaba.

Castillo. En la parte superior del cerro se encuentran sus restos, actualmente en estado de abandono. Aún son observables algunas de las torres de frente semicircular y muros construidos con mampostería y lascas de piedra de regular tamaño alternando 1-1 en hileras dispuestas horizontalmente (foto 9). Destaca una torre de planta cuadrada situada al este de evidente mayor entidad que las demás, levantada con mampostería y lascas, además de sillares en las esquinas posiblemente reaprovechados (foto 10). Sobre su superficie encontramos lo que debió de ser el patio de armas, en parte ocupado por el techo del aljibe, con una sección abierta en círculo para poder extraer el agua desde arriba.

Aljibe. Con unas dimensiones de unos seis por cinco metros y gran altura, el espacio se divide en tres naves separadas por arcos de medio punto (foto 11) y cubiertas con bóvedas de medio cañón (foto 12). Todavía hoy es muy visible el revoco de color almagra que hacía estanco al sitio. De una gran belleza y en total estado de abandono, el acceso se realiza mediante un angosto hueco hecho en la mampostería del muro, con evidente peligro para el visitante.

Foto 7 Foto 8

Foto 9 Foto 10

Foto 11 Foto 12

Mezquita. Como vemos por otras iglesias ya difundidas en nuestra página, en la provincia quedan algunos edificios que originalmente fueron mezquitas, aunque muy transformadas por reparaciones, reformas y ampliaciones. Solo, hasta el momento, nos han llegado tres antiguas mezquitas de las que se conservan sus elementos originales: el recientemente descubierto Cortijo de la Mezquita en Sierra de Yeguas, la iglesia de Benaque, por la documentación que la relaciona, y la que hoy toca estudiar:

Ubicada a los pies del recinto superior, podemos datarla o bien en época califal, o bien durante el período almohade (entre la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII), según qué autores se consulten. Las tres naves conservadas (inicialmente eran cinco) son perpendiculares al muro de la qibla, que mira al sureste, y paralelas entre si. Se componen de arcos de herradura apenas insinuados y alfiz, sostenidos por columnas muy gruesas (cuatro lisas y dos sogueadas), reutilizadas de edificios anteriores. Los capiteles de perfil cúbico con muescas en los ángulos están construidos con yeso, ladrillo y después encalados (foto 13). Las naves se cubren con armaduras de vigas de madera muy simples, dispuestas a doble vertiente, con tirantes para el entibamiento (foto 14). Las entradas a la mezquita se situarían en los lados este y oeste, ajustándose a su espacio horizontal. Otros autores opinan que esta se abriría al norte. Del mismo modo, el patio o sahn pudo estar emplazado igualmente en el norte, o bien donde se localiza en la actualidad el patio porticado, lugar de acceso a la ermita.

Torre campanario y antiguo alminar. Posee planta cuadrada y se encuentra adosada a la entrada de la ermita por su sección lateral izquierda. Del antiguo alminar se conserva hasta la mitad aproximadamente, con aparejo de mampostería y ladrillo, obra de los siglos XIII o XIV, ya en época nazarí. Sobre esa base se edificó un campanario para la nueva ermita. Hasta la restauración de 1989 se remataba con terraza que fue sustituida por una cubierta a cuatro aguas (foto 15).

Foto 14 Foto 15

Santuario. Los muros exteriores se reconstruyeron en el siglo XVIII utilizando la tradicional composición de cadenas de ladrillos y cajas de mampostería con verdugadas del mismo material latericio, reforzados con contrafuertes inclinados situados en su pared sureste (foto 16). En el alero del tejado, que es a doble agua, se disponen ladrillos a corriente, dentro de la más pura tradición mudéjar.

La ampliación de la capilla, con la construcción del presbiterio y de la sacristía, se realizó en 1634, constando de tres calles con arcos de medio punto sobre columnas toscanas (foto 17). Fue durante el siglo XVIII cuando se levantaron las bóvedas de arista para los tramos laterales excepto para los dos centrales más cercanos al altar mayor que se cerraron mediante casquetes semiesféricos sobre pechinas, decorado en estilo dieciochesco el central (foto 18). El altar mayor posee un retablo también dieciochesco que procede de la Iglesia de la Victoria de Archidona. Se compone de estípites y talla dorada sobre fondo verde, además de la representación de la Virgen de Gracia (foto 19). La iglesia conserva pinturas interesantes como un Rompimiento de Gloria del siglo XVIII (foto 20) y el lienzo de San José con el Niño. Otros retablos barrocos serían el del Niño de la Espina de tres calles con columnas de fuste decorado y esculturas de bulto redondo también del XVIII, como la propia imagen del Niño de la Espina y otros santos (foto 21), o el de madera en verde con talla dorada que enmarca un lienzo de la Virgen de la Leche igualmente del XVIII (foto 22). Destaca el Guión de la Hermandad de la Virgen de Gracia, con bordados, pintado a principios del siglo XX por el malagueño Burgos Oms. En el interior se custodia el trono procesional de la Virgen, con templete del siglo XVII (foto 23).

Foto 17 Foto 18

Foto 19 Foto 20

Foto 21 Foto 22

Foto 24 Foto 25

Pila Bautismal. Realizada en alfarjes trianeros en el último tercio del siglo XV, es de cerámica verde vidriada, técnica de tradición mudéjar, llegando completa hasta nosotros pues posee peana. A la superficie lisa de la taza se le incrustan plaquitas moldeadas con figuras de santos, monogramas, piñas, diferentes rosetas, escudos con un león, veneras, anagramas de Isabel y Fernando, soles y una especie de robustos muñecos. El borde inferior de la taza lleva el cordón franciscano anudado con piñas. En el pie figuran filas de castillos y de niños, y más estropeadas, decoración con rosetas y piñas (fotos 24 y 25).

En el último cuarto del siglo XVIII se construye el patio o atrio de la ermita, utilizándose una combinación de materiales similares a los de la Plaza Ochavada o a los de la iglesia de las Mínimas. En tres de sus lados es porticado, con arcos de medio punto de clave resaltada y pilares de ladrillo sobre los que se disponen, en la planta superior, vanos cerrados con reja enmarcados con cadenas de ladrillos y cajones enjalbegados (fotos 26 y 27).

Foto 26 Foto 27

Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe. Hace pocos años se inauguró este centro, ubicado en la planta primera del atrio que da acceso al santuario. Distintas salas se reparten a lo largo de un pasillo, donde se exponen a través de cartelerías, vitrinas y escaso patrimonio, variados aspectos de la historia relacionados tanto con el cerro, como con Archidona y la comarca donde se ubica (foto 28). Temas como los exvotos a la Virgen (foto 29) y las medallas de las hermandades, ambos protegidos por vitrinas, o como la historia de la devoción. Además de lo puramente religioso podemos leer carteles de personajes relacionados con el lugar como Pedro de Espinosa, escritor y religioso; Pedro Girón que participó en el asalto final de la fortaleza; Washington Irving; Miguel y Emilio Lafuente Alcántara: historiadores. También se trata la leyenda de la Peña de los Enamorados. En relación con la historia, podemos informarnos sobre la prehistoria en la cueva de las Grajas; la Protohistoria: el recinto amurallado de la Hoya; el pasado romano; las referencias visigodas; la huella mozárabe en la comarca nororiental; mención a Umar Ibn Hafsun; quiénes fueron los mozárabes; proclamación de Abd Al-Rahman I; proclamación de Ciriza como rey de Granada; la cora de Rayya. Sobre el patrimonio: el arte rupestre; las murallas y el castillo; la mezquita, la pila bautismal, restos de cerámica hallados en las excavaciones (foto 30). Por último, el centro cuenta con una sala de audiovisuales, así como acceso para discapacitados físicos.

Foto 29 Foto 30

Bibliografía consultada. En ruta de Al-Ándalus, ver: (015); en ruta Mudéjar, ver: (001) y (002); en ruta de las Defensas, ver: (014); en ruta de las Iglesias y Conventos, ver: (010).

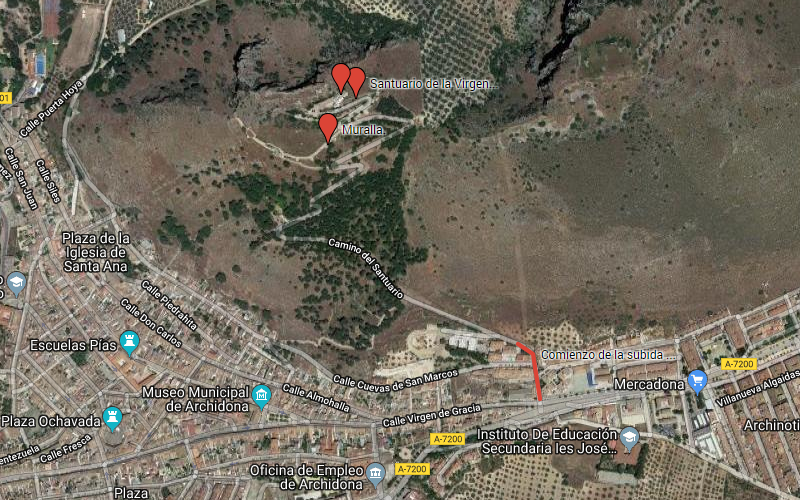

Acceso No es difícil. La subida al castillo y al santuario comienza en la confluencia de las calles Virgen de Gracia con la avenida Llano de Pablo Picasso, en la zona este del pueblo, donde existe señalización vertical. La ermita tiene un amplio horario de visitas: Lunes cerrado. De abril a septiembre, mañanas de 08,00 a 13,00 horas. Tardes de 18,30 a 21,30 h. De octubre a marzo, mañanas de 10,00 a 13,00 horas. Tardes de 16,00 a 19,00 horas. El castillo y sus murallas son visitables todo el tiempo.

Conservación. Museografía. Didáctica. A la ermita se le brindan todos los cuidados y se encuentra en un inmejorable estado de conservación. La línea de murallas exteriores también goza de buena salud, pudiendo pasear junto a su adarve, incluso se han recuperado casas nazaríes que se han protegido tras una estructura de madera y cristales, poco funcionales porque impiden la correcta contemplación de los restos. Lo que carece de cualquier explicación es el pésimo estado de conservación del alcázar y del aljibe. Sin accesos, llenos de escombros y matojos. Es muy peligroso andar por allí. No es comprensible ese abandono. Las actuaciones para su recuperación deben ser llevadas a cabo inmediatamente, ya que no andamos sobrados de castillos en esta provincia, como todos sabemos. Y qué decir del magnífico aljibe abovedado. Una sorprendente arquitectura cuya visita se convierte en un "hágalo bajo su propia responsabilidad".

Ubicación. Coordenadas U.T.M.:

30 S

376898.49 m E

4106902.43 m N

Ubicación en googlemaps©:

Terminado, incorporado a la página y subido a la red el 10/09/2015. nº 180. vecmálaga©