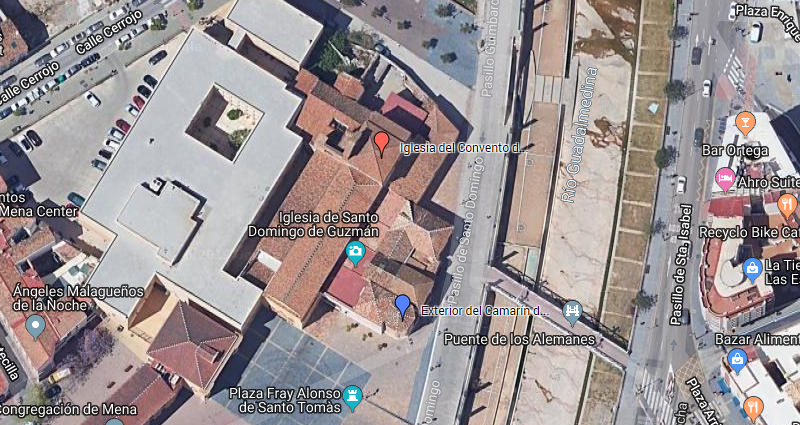

La iglesia que hoy contemplamos (foto 1), situada en la margen derecha del río Guadalmedina, es el resultado de una larga historia, desgraciada en muchas ocasiones, y que comenzó en 1489 con la entrega a la orden dominicana, a instancias de los Reyes Católicos, de unos terrenos y de la Ermita de Santa María de las Huertas en la zona alta del barrio de El Perchel, conocido en época musulmana como arrabal de Attabanim. Allí se construyó el convento, agrandándose la ermita en 1495. Pronto el espacio quedó pequeño y a principios del siglo XVI se amplía el convento, convirtiéndose la ermita en una iglesia de tres naves de estilo gótico-mudéjar. A lo largo del siglo XVII sufrió varias inundaciones, debido a su cercanía con el río, lo que obligó a que durante el final de ese siglo y comienzos del siguiente se llevasen a cabo una serie de reconstrucciones que le confirieron un aspecto barroco, cubriéndose la armadura mudéjar de la nave central con una bóveda de medio cañón y adornándose con yeserías barrocas. En 1769 se vio afectada por nuevas inundaciones. Más tarde, la canalla francesa (término utilizado por Benito Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales para designar al ejército napoleónico) saqueó el convento destruyendo su vasta e importantísima biblioteca. En 1835 fue desamortizado, lo que posiblemente equivalió a ser expoliado sin control, comenzando entonces el lento pero inexorable derribo del convento, cuyos terrenos fueron parcelados, manteniéndose la iglesia para el culto. Hubo nuevas inundaciones en 1907, pero el hecho más importante durante el siglo XX fue su práctica destrucción en 1931 a causa de un incendio provocado por el odio. En este estado quedó cuando estalló la Guerra Civil donde volvió a sufrir nuevas pérdidas sobre todo en archivos y documentos. Tras la guerra, su restauración fue llevada a mediados del siglo XX a través del programa estatal de Regiones Devastadas bajo la dirección del arquitecto Enrique Atencia, parece ser que de una manera bastante fiel al original barroco. Pero las destrucciones continuaron. Así, a finales de los años 90 se derribó la fachada del antiguo convento, que formaba ángulo con la iglesia en su lado sur, para dar satisfacción a las necesidades de alguna cofradía. En 2003 se hizo una rehabilitación integral que ha puesto al descubierto un paramento pintado del que más abajo hablaremos.

El exterior se articula mediante distintos volúmenes añadidos a lo largo de los siglos, como entre otros, la ampliación de las capillas del lado de la Epístola que proyectan en conjunto un amplio perímetro que oculta casi por completo el del propio templo (foto 2). En su frío y poco acogedor entorno urbano, aún son perceptibles al otro lado del río las torres de San Juan y la Catedral (foto 3).

La fachada de los pies es adintelada, flanqueada por dobles semicolumnas corintias sobre pilastras (foto 4), entre cuyos intercolumnios quedan restos muy deteriorados de la primitiva decoración escultórica, ralizada en piedra arenisca (foto 5). Las mencionadas columnas sostienen un sencillo entablamento, sobre el que se dispone en el centro una moldura con forma de arco conopial, volutas y remate con un pequeño frontón triangular con funciones meramente decorativas y por último una cruz. Sobre esta se abre un óculo a modo de vano coral. A ambos lados del entablamento se disponen dos frontones triangulares sobre pequeñas pilastras toscanas acanaladas y en su centro la cruz de la Orden de los Dominicos.

Foto 3 Foto 4 Foto 5

El exterior del camarín del Cristo de la Buena Muerte, forma parte del conjunto de construcciones del lado de la Epístola antes comentadas, y que le dan al monumento un aspecto icónico inconfundible (foto 2). Se trata de una estructura vertical de planta octogonal dividida en tres niveles (mucho mayor el primero que el segundo, y este que el tercero), separados por molduraje arquitrabado, más volado el del segundo cuerpo. Cada nivel se articula mediante pilastras cajeadas, dobles en el primer cuerpo, y única en chaflán para el segundo y tercer cuerpo. Todos estos motivos se siluetean con rojo almagra (foto 6), incluídas las placas del primer cuerpo y las del segundo, aunque estas últimas poseen decoración con motivos vegetales de clara inspiración dieciochesca (foto 7). El resultado es una torre en la que el color juega un importante papel, con una bicromía donde el mencionado rojo contrasta con el fondo ocre general (foto 8). Entre la arriba comentada fachada de los pies y el camarín se ha recuperado recientemente dibujo de cantería que adornaba el muro (foto 9).

Foto 7 Foto 8 Foto 9

Otro de los elementos que identifican el exterior de la iglesia por este lado de la Epístola, lo constituye la capilla callejera de la Virgen de los Dolores o Dolores del Puente cuya construcción data de 1928, donde se devociona la imagen, tradición que se remonta hasta 1746 cuando un rosario nocturno recogía limosna para los enfermos de tiña, aunque al principio el espacio devocional se ubicaba junto a la plaza de Arriola. La capilla está construida de ladrillo, excepto las enjutas que se revocan, constando de arco de medio punto entre pilastras cajeadas, placas, arquitrabe y frontón partido, entre cuyos aleros se sitúa una espadaña con la figura de Santo Domingo en el centro (foto 10). El interior de la capilla tiene planta rectangular con cubierta abovedada. En un retablo-hornacina bicolor, dorado y rojo, de estilo entre neobarroco y neoclásico (foto 11) se exhibe esta Virgen que data de la primera mitad del siglo XVIII, (foto 12) atribuyéndose a Pedro Asensio de la Cerda. Junto a la capilla se disponen azulejos protegidos con guardapolvos de teja, realizados en Sevilla que representan sendas imágenes devocionales del Cristo y la Virgen de la Esperanza desaparecidas en 1931 (foto 13). Más azulejos decoran el muro como el que representa el escudo de España y otro con motivos vegetales haciendo esquina.

Del exterior de las naves del templo destacan los grandes vanos rectangulares de la central (foto 1), que asoman tras, entre otras, las construcciones arriba descritas (foto 2). Lo que sí emerge clara y poderosamente es el volumen cuadrangular que alberga el presbiterio (foto 14), construido con cadenas y verdugadas de ladrillos, entre cajones de mampostería, de clara tradición mudéjar, masa que en parte se aligera mediante dos grandes vanos uno de ellos cegado (foto 15), y sobre la que se dispone una gran espadaña también de ladrillo, situada sobre el lado izquierdo del mencionado presbiterio, con frontón triangular sobre doble arquería de medio punto (foto 16).

Foto 11 Foto 12 Foto 13

Foto 14 Foto 15 Foto 16

Interior.

La iglesia presenta tres naves separadas por cuatro arcos de medio punto a cada lado sobre pilares, con molduraje en la línea de imposta, siendo más ancha y alta la central que las laterales, y de proporcionada longitud (foto 17). Estos pilares se decoran mediante pilastras cajeadas con capitel corintio y entablamento con canecillos de hojarasca en la cornisa (foto 18). La fábrica de la bóveda es de medio cañón rebajado, con lunetos, arcos fajones y molduraje mixtilíneo, además de medallones centrales con motivos vegetales (foto 19). En la actualidad todos estos motivos decorativos están pintados de dorado. Las naves laterales se cubren mediante casquetes esféricos sobre pechinas, algunos de gran riqueza decorativa, como el que se sitúa entre la capilla de la Virgen del Rosario y la de Jesús Nazareno (foto 20), articulándose entre sí mediante arcos de medio punto. Otros son más sencillos, posiblemente resultado de las restauraciones que se llevaron a cabo a mediados del siglo XX por el arquitecto Enrique Atencia.

Foto 18 Foto 19 Foto 20

Al presbiterio (foto 21) se accede mediante un gran arco triunfal de medio punto (foto 22). Su planta es cuadrangular, distinguiéndose por su elevada altura y elegante utilización de elementos decorativos, dentro de la tradición dieciochesca, pero sin excesos y con un prudente uso de los colores. Cierra el conjunto una espectacular cúpula semiesférica decorada con medallón central de hojarasca y ocho nervios planos cajeados con plementería de molduraje quebrado, sobre pechinas de desbordante ornamentación vegetal sostenidas por angelotes y en el centro medallones decorados con escudos y la cruz de los dominicos, compuesta por una flor de lis de color blanco y negro, alusivo a su hábito (foto 23). Desde la base de las pechinas una gran cornisa con canecillos de hojarasca articula y separa este espacio de la parte inferior donde en su momento existió un barroco retablo. Entre la mencionada cornisa y la cúpula se disponen dos grandes vanos, uno de ellos cegado, aunque el restante permite una rica iluminación del presbiterio. Estos vanos también se decoran con clásica decoración dieciochesca de hojarasca y rocalla. Debajo de la cornisa, a derecha e izquierda cuelgan dos grandes lienzos con el tema de la Anunciación y el Milagro de los panes y los peces, copia de Murillo, de 1958, decorados con un imponente marco, y en su parte superior con angelotes, medallones y hojarasca (foto 24). Al fondo, un emocionante Crucificado, realizado por Francisco Sánchez Ramos entre 1959 y 1960. A destacar por último, el púlpito de ágata del siglo XVIII (foto 25).

La entrada principal se sitúa en los pies, a la que se accede a través de un sencillo cancel (foto 26), dando paso a un espacio acotado en altura por el coro, de base plana y bordes en cuarto de esfera, que presenta un perfil y barandilla mixtilíneo muy dentro de la estética del siglo XVIII (foto 27).

Foto 22 Foto 23 Foto 24

Foto 25 Foto 26 Foto 27

A la nave de la Epístola (la derecha con orientación desde los pies del templo) se adosan varias capillas.

Junto al presbiterio se sitúa la Capilla de la Virgen del Rosario, de la que quedan suficientes elementos para imaginar la gran riqueza patrimonial que llegó a poseer, como todas las dedicadas a esta advocación en las iglesias de dominicos (foto 28). Aunque sabemos que ya existía a mediados del siglo XVI, sólo conservamos algunas piezas pertenecientes al XVIII como el arco de entrada con yeserías, las jambas con mármoles de diferentes colores (foto 29), las mesas de altar (foto 30) y hornacinas, de ágata, jaspe y mármol blanco y un púlpito también realizado en ágata. El hermoso retablo situado al fondo está realizado en escayola y es de reciente factura (foto 31), del mismo modo que las distintas figuras de bulto redondo que adornan la capilla.

Foto 29 Foto 30 Foto 31

La Capilla de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza. De ella se tienen noticias desde el siglo XVI. En la actualidad, su aspecto corresponde a la remodelación realizada a comienzos del siglo XX que la transformó en capilla de estilo cercano al románico, donde se muestra un gran arco de medio punto en el centro de la composición, eje de cualquier posible programa pictórico o escultórico (foto 32). En la actualidad la capilla se encuentra muy desornamentada, aunque sabemos que sus titulares, que ocupan una iglesia próxima, trasladaron a esta un conjunto de pinturas al fresco con temas pasionales, realizados por el artista granadino Miguel Rodríguez Acosta en 1961.

La siguiente capilla es la de la Virgen de Fátima, en la que se sitúa un retablo-hornacina neobarroco compuesto por una calle, sendos aletones en los extremos y ático. La hornacina alberga la figura de bulto redondo de la Virgen. Otras figuras santas adornan el resto de la composición. A destacar las dobles columnas salomónicas y el frontón partido que enmarcan la hornacina (foto 33). Los muros laterales se cubren con óleos del artista malagueño José Antonio Jiménez Muñoz.

La Capilla de la Hermandad del Cristo de la Humillación y del Perdón y María Santísima de la Estrella, destaca tanto por la hermosa rejería que la cierra, como por los dorados retablos-hornacina y esculturas que la adornan. El más interesante es el retablo central donde en su hornacina se ubica el Cristo de la Humillación, realizado en 1941 por Francisco Palma Burgos. Posee frontón partido sobre entablamento, sendas columnas acanaladas con capitel compuesto y zócalo. En el centro del mencionado frontón se eleva una hornacina de fondo plano entre columnas de capitel compuesto y frontón curvo de color ocre que contrasta favorablemente con el dorado del retablo (foto 34). En el retablo izquierdo se alza la figura de la Virgen de la Estrella, obra anónima del círculo antequerano del siglo XVIII. La capilla se cubre mediante cúpula semiesférica y linterna sobre pechinas, con molduraje, decoración vegetal y emblemas dominicos, en un conjunto plenamente dieciochesco de equilibrada composición (foto 35).

La capilla más cercana a los pies es la Pontificia Congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad. Tras una impresionante reja, digna continuadora de la gran tradición española del modelado del hierro (foto 36), se encuentra más que una capilla, una especie de sala palaciega, tal es su grandiosidad, riqueza y a la vez austeridad para con el empleo de los mármoles, con tonos predominantes como el negro, gris, rosa y ocre, además de las aplicaciones en bronce (foto 37). Posee planta cuadrada cubierta con una majestuosa bóveda semiesférica rebajada sobre pechinas, culminada con linterna (foto 38), y al fondo un camarín octogonal. Toda esta decoración es moderna, de hacia 1940. En esta capilla reciben culto los titulares de la conocida como Cofradía de Mena: El Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, de 1941, del escultor malagueño Francisco Palma Burgos, réplica del Crucificado de Pedro de Mena que aquí se veneraba y que desapareció en los sucesos de 1931. La Virgen de la Soledad es anónima del círculo antequerano, de la segunda mitad del siglo XVIII, y la Magdalena a los pies del Crucificado, es asimismo de Francisco Palma.

Foto 37 Foto 38

Estas son las capillas del lado del Evangelio:

La antigua Capilla del Cristo de la Cabrilla, situada en el lado del Evangelio, ha sido restaurada por la reorganizada Cofradía del Cristo del Perdón y la Virgen de los Dolores (del Puente de Santo Domingo). Es la capilla con la decoración más rica y elaborada de todo el templo. El origen de esta riqueza se retrotae hasta el siglo XVIII. Su planta es rectangular, cubierta con casquete oval, sobre pechinas, con linterna en la clave y nervios cajeados con óvalos y relieves en los plementos (foto 39). En el arco de acceso (foto 40) presenta hojarasca y querubines (foto 41), y en su clave, entre dos putti, el escudo de los dominicos flanqueado por dos lebreles con la antorcha en la boca, atributo de Santo Domingo. En el interior se ha conservado la primitiva decoración repleta de carnosa hojarasca, angelitos, relieves, más rica en colores que la del presbiterio, y con una gran capacidad para provocar en el visitante el efecto sorpresa, donde la variedad en los detalles y las formas estimulan una continúa búsqueda de distintos rincones plásticos. El fondo se decora con un retablo-hornacina articulado por estípites donde se sitúan esculturas de bulto redondo como la Virgen de los Dolores, titular de la cofradía, escultura de candelero de Pedro Asensio de la Cerda (1740-1746). Acompañan a la Virgen otras esculturas recientemente bendecidas como la nueva imagen del Cristo del Perdón, del escultor Suso de Marcos, quien también ha ejecutado la figura de San Juan Evangelista (foto 42).

Foto 40 Foto 41 Foto 42

Junto a esta capilla se encontraba la puerta que comunicaba el templo con el desaparecido convento. En la actualidad está tapiada, añadiéndose desde hace poco un vano semicircular decorado con vidriera que representa una alegoría del Espíritu Santo y el escudo de la Orden de los Dominicos (foto 44). A su lado se continúan una serie de tres capillas, de escaso fondo. La primera es la Capilla de la Inmaculada, decorada con retablo y mesa de altar en madera con relieves del siglo XX (foto 45). La siguiente es la Capilla de la Sagrada Familia, con representaciones dispuestas sobre repisas de José, María, Jesús, el Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Coromoto (foto 43), todas de reciente creación pero de buena calidad. En la última capilla cuelga un óleo sobre el Bautismo de Jesús en el Jordán, obra del siglo XX del pintor sacerdote Diego Ernesto Wilson Plata (foto 46).

Foto 44 Foto 45 Foto 46

La actual Sacristía, que se encuentra tras la cabecera, es una estancia de interesante diseño. Su plano es rectangular y de lados achaflanados, formando un octógono. Se cubre, no a demasiada altura, mediante dos pares de nervios cajeados que parten de sus chaflanes para unirse en el centro, decorándose con motivos dieciochescos y rematados con pinjante (foto 47). Los plementos se cubren con pinturas de escudos y emblemas dominicos entre moldurajes mixtilíneos ajustados al hueco (foto 48). El resultado es una estructura atrevida, que parece flotar sobre los paramentos que la sostienen sin que en ningún momento se rompa la sensación de horizontalidad (foto 49). Destacables, de igual modo, dos lienzos que representan a San Pedro y San Pablo, de medio cuerpo, obras del círculo valenciano del siglo XVII.

Hay otra sala que debía ser la capitular o primitiva sacristia, de planta rectangular y cubierta abovedada, que conserva restos de pinturas murales.

Por último destacar los restos del convento, situados en el patio trasero, donde son visibles los sistemas de construcción utilizados, como el ladrillo, con sus encandenados, verdugadas, correspondientes arcos de descarga, cajones de mampostería, así como algunos vanos y muros más o menos conservados de clara tradición mudéjar (foto 50).

Foto 48 Foto 49 Foto 50

Bibliografía consultada. En Ruta de las Iglesias y Conventos, ver: (002), (009), (011) y (019), y en Ruta de las Casas Pintadas ver: (001) y (002); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Decreto 75/1998, de 24 de Marzo por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Iglesia del Convento de Santo Domingo, en el Barrio del Perchel (Málaga). Para informaros del estado de sus capillas antes de 1931 consultad este artículo de José Miguel Morales Folguera.

Acceso. El acceso es muy fácil. Se ubica en c/ Cerrojo, 1, en el margen derecho del río Guadalmedina. Sus horarios de misa son: INVIERNO: Diario (lunes no): 19 h. Festivos: 11 h. Los martes, miércoles, jueves y viernes de Octubre a Mayo se puede visitar el templo de 17 a 19 h. VERANO: Diario (lunes no): 19.30 h. Domingos y festivos: 11 h. Los martes, miércoles, jueves y viernes de Junio a Septiembre se puede visitar el templo de 18 a 19,30 h. Para aseguraros una visita provechosa llamad antes al 952307043. El correo es: domingomalaga@diocesismalaga.es.

Conservación. Museografía. Didáctica. La larga historia de esta iglesia y su desaparecido convento no dejan de tener un aire melancólico, de pérdida irremisible de algo que fue maravilloso. Pero nos ha llegado como hoy lo vemos. Sus transformaciones para bien o para mal y sus destrucciones y reconstrucciones han configurado su aspecto actual. Pero en fin, ahí está, vivo y útil para muchos de los que se ocupan de su cuidado y engalanamiento. No podemos por más que decir lo que llevamos pensando desde hace tiempo. Un edificio útil vivirá más que uno abandonado. Y eso a pesar de los riesgos que suponen el uso continuo y los criterios aplicados en reformas, restauraciones y rehabilitaciones, a veces exóticos. Sólo echamos de menos cartelas informativas sobre las capillas y el edificio en general, sobre todo en aspectos patrimoniales.

Ubicación. Coordenadas U.T.M.:

30 S

372649.79 m E

4064723.96 m N

Ubicación en googlemaps©: